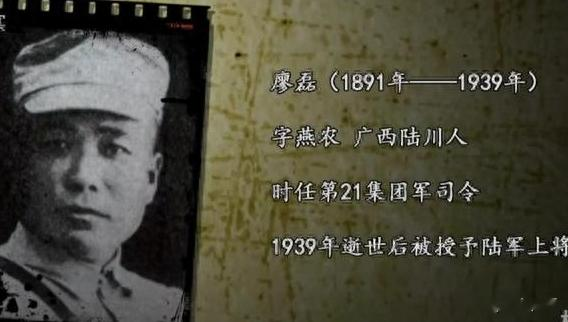

给红军造成巨大损失国军上将49岁亡后人纪念他, 小11岁妻当营业员

- 发布日期:2025-07-05 17:11 点击次数:66

在广西柳州中山东路36号,有一幢外墙的复古黄色,中西合璧的三层楼房,约1000平方米形象别致的英式小洋房,在旁边林立的高楼显得特别显眼,当地人尊称这楼为“黄楼”,站立黄楼下的小院子里,看着砖混结构的青砖墙,布筒瓦屋面,主梁、阳台、天面,阳光透过叶缝洒落于古旧的窗台上,斑驳的光影随风在黄色的墙上摇曳,令人颇为惬意。在这幢房子墙的一个角落,矗立着一块石碑,上面雕刻着“廖磊公馆”。原来,这幢建筑是为了纪念桂系“钢七军”军长,后来担任过安徽省主席的廖磊。

说起廖磊与他率领的“钢七军”,是桂系王牌军,他们善于山区作战,善爬山,爬树,会游泳,跑起步来飞快,打起仗来猴一样精,异常的凶猛,故有这一称号,在红军时期这支部队那真的是红军的死对头,他多次率领这支部队围剿右江革命根据地,在百色、龙州、东兰等地围攻红七军、红八军,廖磊亲自督战,指挥各路桂军采用“分区搜剿,挨垌攻打”的办法统一行动,还扬言在短时间内要消灭红军队伍,一时间,原本生机盎然的右江革命根据地到处断垣残壁、瓦砾成堆、鸡犬绝声,满目疮痍。

那时,英勇的红军为了粉碎廖磊的“围剿”, 保存红军有生力量,便化零为整,内线坚守,外线作战,展开游击战争,跳出外线的队伍走了,留在内线的红军扼守重点,迎击来犯之敌。在战略上,采取灵活防御的方针,不死守一池一城,而是坚壁清野,持久相待,保存实力;在战术上,采取分兵把守,以游击战为主,不与敌打大仗、硬仗,运用“敌少我打,敌多我盘旋打圈子”的灵活机动战术,集中优势兵力,以消灭敌军有生力量为目标。

不过,由于廖磊所部实在是太强大,他调集重兵逐步封锁红军游击区,采取层层包围、逐村搜查的战术,严格控制山中村民,切断红军与民众的联系,还展开收买瓦解活动,最后,导致右江革命根据地红军主要领导人韦拔群、陈洪涛、黄书祥等主要领导人壮烈牺牲,右江根据地的历史使命由此告一段落。

紧接着,1934年夏秋之交,在赣南闽西一带的在中央革命根据地红军第五次反“围剿”失利后,红六军团从井冈山旁的湘赣苏区突围西征,为中央红军长征先遣队先行探路,这支红军长征队伍江西出发,经湘、桂进入贵州瓮安猴场,准备西渡乌江,与前期在这里开创的黔东特区革命根据地的红三军会师,实际上是为中央红军战略转移担任先遣队,谁知进入贵州石阡甘溪时,遭到廖磊桂系钢七军的突然袭击。原来,作为总指挥的廖磊,正结集湘、桂、黔地区20个团的兵力,妄图将红六军团围歼于石阡地区。而此时的红六军团指挥人员由于情报缺失,没有察觉他的这一阴谋,毫无戒备,仍继续东进,于6日进至石阡县的走马坪、廖家腾地区,并准备第二天到甘溪休息后,利用夜晚越过石阡,向既定目标进军。

甘溪坐落在黔东石阡县城西南20公里处的一个山坳里,这是个南北走向的小集镇。镇子里只一条小街,两面崇山峻岭,中间的坝子形成一条走廊,一条清澈的小河依山流过,甘溪因小河而得名。当时,遭受到突然袭击的红六军团打响反攻战时,才发现整个正在行军的红六军团部队被廖磊截为3段,全军陷敌24个团大包围中:北有湘敌55旅、独32旅及湘黔边“剿匪”军阻击;东有桂敌19师把守;南有桂敌24师、湘敌第1补充纵队和黔敌王天锡部追击;乌江西岸有黔敌5个团防堵,首尾不能相顾,相互失掉联系。

此时,廖磊所部抢先占领东北面白虎山和群宝山制高点,将红军压制在低洼地带,处境极为不利。虽然经过激战击退桂军两次进攻,但部队已是三面受敌,且桂军的兵力还在不断增加,总体的被动局面仍未改变。桂军重新组织进攻,一部从正面猛烈攻击甘溪街头阵地,一部从河沟低洼地突入青龙嘴高地,前卫部队与军团部的联系被截断,情况万分危急。

无奈之下,红六军团指挥部做出决定:敌强我弱,分路阻敌掩护主力撤离,以灵活游击动作,各自为战,冲出包围,分头寻找红3军。然而,分散突围的各部一时陷入苦战之中,由于红军的机枪和子弹少,手榴弹大多是自制的,好多落地不能开花。而廖磊的部队是广西人,个子小,动作灵活,善于爬山,且速度快,战斗力强,因此双方战斗进行得异常激烈,打得十分艰苦。

分散突围的红军各部虽然打得非常顽强,他们时而掷弹,时而与敌人拼刺刀。受了轻伤的战士顾不上包扎,仍坚持作战;受了重伤的同志,躺在地上帮助机枪手压子弹。红军战士不断打退敌人的进攻,并夺回了失去的阵地。红军枪炮声厮杀声军号声震荡山谷,天宇阴阴,凄风阵阵,尸横遍野,军旗倒地,血染山坡,悲壮惨烈,叫人目不忍睹,惊心动魄,为之动容。

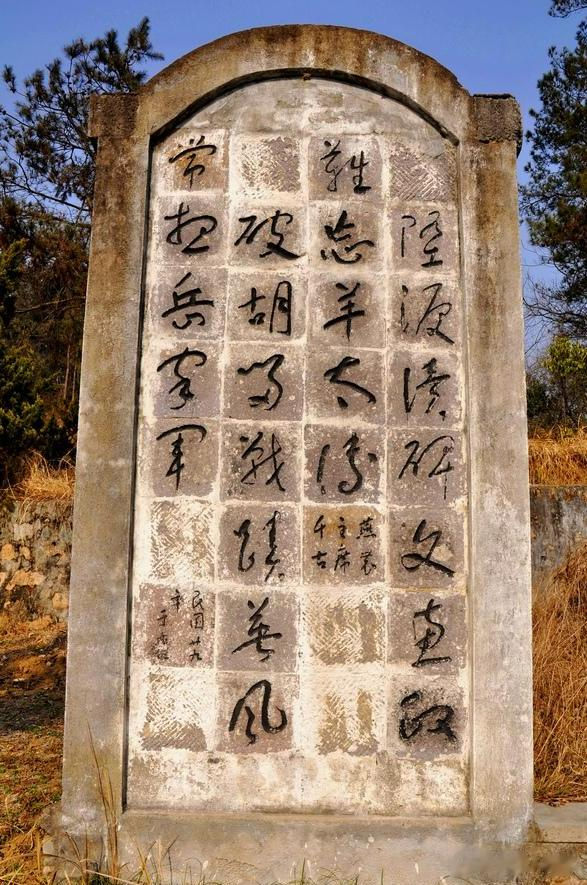

天地英雄气,千秋尚凛然。此役毕竟是一次实力不相当的较量,惨烈的甘溪之战,红六军团损失大半,从湘赣苏区出发时9000多人锐减至3000多人,六千多名红军将士倒在这一片红土地上。至今,甘溪死难烈士纪念碑高高耸立,记载着这些红军烈士用生命诠释了忠诚、勇敢和牺牲,为了理想和信仰,抛头颅,洒热血,谱写了一曲感天动地的英雄赞歌。山河无恙,英雄不朽;丰碑永铸,浩气长存!

“围剿”红军狠角色廖磊,在甘溪战役使红六军团损失惨重之后,他又转过身率部投入到湘江之战,对前面开路的红一军团和红三军团进行阻击,他充分利用了湘江两岸的地形优势,路窄山高林子密,仗着对地形的了解,布置了强大的火力网,使得红军难以突破,特别是在龙胜一带,所部对红三军团激烈交锋,战斗之惨烈,可谓惊心动魄。桂军第七军作为红三军团的老对手,其武器装备均优于红军,这使得战事更加白热化。在这场战役中,红三军团英勇抗击强敌,为中央纵队和红八军团的渡江提供了有力的掩护,但自身也付出了巨大的牺牲。

廖磊“围剿”红军不遗余力,自然也深得上司的欣赏,其部驻柳州期间,为了炫耀自己的所谓功绩,在柳州的鱼峰山和柳侯公园,分别修建钢军亭和七军阵亡将士纪念塔,特别是那位于鱼峰山南面山腰的钢军亭,亭子造型为钢盔形状,廖磊亲自题词云:钢其筋骨,钢其心志,靖难御侮,尽瘁国事,钢军钢军,华胄之英,百折不挠,以树钢名,更期尔后,克尽精忠,巩固山河,贯彻始终。

廖磊率领的这支部队,一直与红军为敌,先是在百色、龙州、东兰等地围攻红七军、红八军,使红军不少优秀将领牺牲,最终摧毁了右江革命根据地;接着在石阡甘溪围攻红六军团,当时任红六军团军团长的萧克多年后在回忆录中感慨:甘溪战斗,一经忆起,心胆为之震惊。尤其是湘江之战中进攻中央红军,"三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼",此役成为了红军长征路上最为损失惨重的一次,这些廖磊指挥的战事可以看出,他的凶悍程度,把他称之为红军的死对头都不为过。

用红军的鲜血染红了官帽的廖磊随后晋升为集团军副总司令。不过,到了抗日战争全面爆发之后,廖磊的表现让人刮目相看,那时候各地军阀忙于谋求自保,都不愿出头抗战时,他毅然决然的带着6万桂系赶到了淞沪战场,没有过多休整就立刻带领军队投身到了战况紧急的战场中去,在淞沪战场大塘战役中,他指挥所部与日军激战几昼夜,消灭敌军6000之众,收复70余村庄。在后来的徐州会战中,所部死守蒙城,由于日军人数较多火力较猛,使得他们很快就被围困,逼不得已之下就希望廖磊带兵前来支援,但是廖磊的态度很坚决,就是希望其可以带部死守此城。最终两千多人仅有21人,顺利突围出来,剩下的全部壮烈牺牲,可见廖磊抗日的决心,是非常大的。

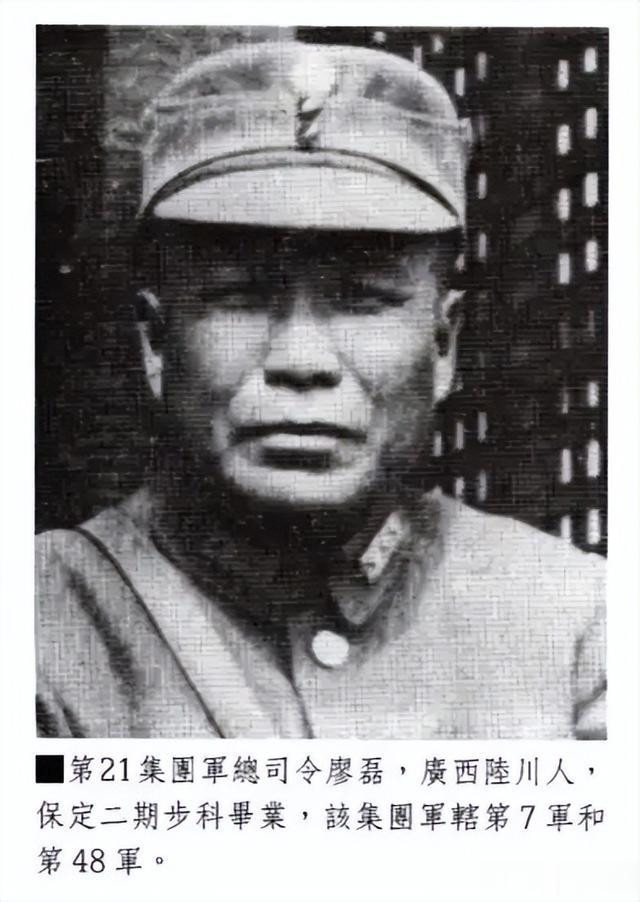

随后,廖磊率这两支部队,再加上一些地方团队,组成鄂豫皖边区游击部队,要知道,当时在敌后打游击是一件苦差事,没支援没补给不说,还随时可能会被日军围剿。没想到廖磊能力超然,他以二十一集团军总司令身份兼任豫鄂皖边区游击总指挥、安徽省主席、省保安司令、省军管区司令,在大别山地区建立起一个鄂豫皖游击基地,还搞得有声有色。

此时正值全国抗日民族统一战线建立,虽然他曾经与我军为敌,但这个时候双方为了共同的目标赶走侵略者,他与高级干部进行了良好的合作,还真诚地学习先进组织的一些优秀做法进行管理工作。一是他充分地发动群众,派出很多工作团、政工队去做思想动员,使军民关系非常融洽;整编了各地武装,进行了新编训练,使一些民众自发组织的游击队也有了战斗力,要求必须在沦陷的各县都建立起游击队;二是一切组织以抗战有效为基础,在行政上将一些重叠、冗杂的机构一律裁撤或合并,使命令传递下去更加直接有效;三是在在人事上成立省府军事干部训练班,培养出数千名优秀学员到基层,他经常对这些学员说:“各位回到乡间工作,一定要和旧的腐化的乡、村长有断然的分别”,“不要做变相的新土豪”等等。

廖磊在担任抗日政权主管的时候,很多举措都与先进组织比较相似,一切从实际出发,谋求的是有效果。随后他组织的一些游击队,频频袭击日寇伪军,多次利用群众基础斩断日军的交通线,极大地支援到了正面战场。并且他一有空隙就会派出部队收复失地,最难能可贵的是他非常清廉,民国时期任何一个主政一方的官员,必然会奢侈、贪腐,如果是身在敌后的,没人能有效监管,腐败的情况会更加严重。

由于那个时候抗战极其困难时期,经济困难,物资匮乏,廖磊一直在安徽提倡简朴,他自己带头做到,然后狠抓财政清理,清除苛捐杂税,严禁自收自支,1939年安徽的财政收入不降反升,这在国统区堪称是奇迹。廖磊个子不高,经常和士兵一样身着灰色土布军装,穿布鞋,打绑腿,有时还赤脚穿草鞋。进出山区,遇到崎岖小道,他便不骑马,自己拄着竹棍奋力攀登行走,不要卫士扶持,可以说给当地人一个好的榜样。

那个时期,廖磊的一日三餐基本素食。他性喜俭朴。有一次,他外出巡视途经流波镇,该镇镇长喜欢打扮,穿着讲究,得知廖磊到来,吓得赶紧换上布衣草鞋,打上绑腿,才敢去迎接。廖磊工作勤奋,每天起早睡晚,坚持写日记,基本上是利用夜深人静时,一边洗脚,一边挥毫疾书。虽然是日记,仍然写作认真,篇篇字迹端正,清楚整洁。真正做到了以身作则,也正是这样一支部队,在抗日战场上能取得一次又一次的胜利,也就不难理解了。

可惜的是天妒英才,廖磊没能见到抗战胜利那天,就在他上任一年多之后的1939年10月23日,在他的努力下,他在战时治理的地方,正如后人回忆录中说的:廖磊在大别山苦心孤诣经营的结果,竟形成令人羡慕的小康之局。大别山根据地内的军政设施已初具规模。廖磊却因突发脑溢血去世,终年49岁。

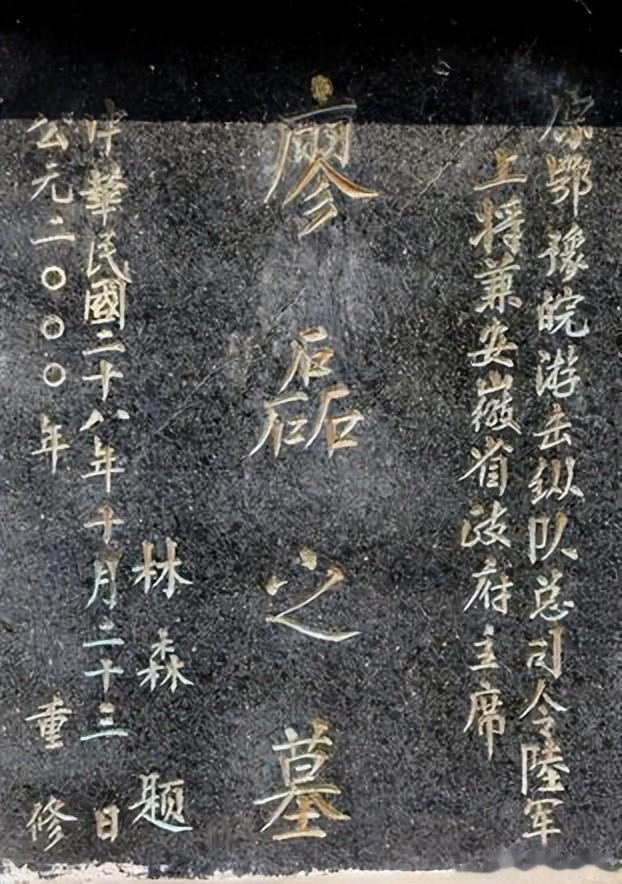

廖磊墓碑的书法

廖磊去世后,上级给他的评价很高,称他“才略优长,忠勤夙著。抗战军兴,率师前方,屡树勋绩。年来兼主皖政,艰难筹措,建树尤多”。 第五战区司令长官李宗仁还亲自写了《故廖磊上将军神道碑记》,安徽省政府秘书处编印了《廖磊将军荣哀录》作为纪念。当时年仅30多岁的妻子胡慧,身份还是非常高的,桂系大佬李宗仁、白崇禧多次接见她并为之安排一切。

胡慧,出生于湖南长沙,长沙附近有岳麓山、明月山,再加上水的阴柔,使她出落处五官清秀,皮肤白皙,身材姣好,瓜子脸,眼睛大而灵动,鼻子挺直,嘴唇红润,她不仅外表秀美,性格更是直率自信,敢爱敢恨,这种气质更增添了她们的魅力,让她们在众多女性中独领风骚。她的笑容,如春日阳光般温暖,令人感到温馨舒适,那是一种力量,一种治愈人心的力量,让人在困难中找到安慰。一张口,更是呵气如兰,燕语莺声,她待人亲切,热情大方,以饱满的情绪,她迎接着一切困难,举手投足中流动着一种传统的、委婉的端庄气质,一举一动都让人感觉十分美好。

胡慧21岁那一年,在湖南南县经她的姐夫汤子林介绍,认识了当时正在湘军唐生智部当一名军官的廖磊,虽然这个时候廖磊已经结婚,而且30多岁,但他们见面的地方环境清幽,“湘江一碧天四垂,郁葱佳气追朝曦……”,这里流觞曲水,芹藻飘香,张生鸟啼崔莺莺,一生无你无多人的情愫,书声藉藉,一个上佳的读书环境,夕阳下“丹霞夹明月,华星出云间”。曾经让多少人所羡慕的美好之所。

胡慧仔细打量着眼前这位军官,只见他一袭军装勃然英姿,金灿灿的领子上镶有明晃晃的一颗星,修长高大却不粗犷的身材,气宇轩昂,尤其是棱角分明的脸庞,黑亮垂直的发,斜飞的英挺剑眉,乌黑深邃的眼眸,处处泛着迷人的色泽,如一潭深水直淹没得人无处喘息,让人一不小心就会沦陷进去。特别是他的不俗谈吐,谦逊儒雅,无一不在张扬着高贵与优雅,成为情窦初开的少女梦想中的英雄,这一切使这个少女之心泛起阵阵涟漪。

而这边已经30多岁的廖磊,看到风姿绰约,雍容华贵,明眸如水,一泓秋波的21岁姑娘,只见她长身玉立,肌肤白皙,面如银盘,眼似秋水,鼻梁是希腊式的,挺而直,娇躯略显丰满,曲线窈窕,使这名久经沙场,威风凛凛,阅女无数的军人不由得脸红起来,很快便觉得非常满意,并向她发动了猛烈的进攻,不久之后便抱得美人归,从此,两人恩恩爱爱,相敬如宾。丈夫生气的时候,她总是轻声细语,笑脸相劝:当她不顺心的时候,他总是宽大为怀,一席风趣幽默的话语,使她化嗔为乐,她宽仁大度贤淑聪慧,朝夕相处成为他的好内当家。

廖磊与胡慧结婚之后短短数年,便以战功晋升为少将师长、中将军长,后所部驻防柳州,他便在柳州最繁华的地段中山东路,撤巨资兴建了那座至今保存着的黄楼即廖磊公馆,作为与妻子胡慧的爱巢,在这里夫妻俩人度过了最美好的时光,她平日总是尽量周全地照顾丈夫的饮食起居,问寒问暖,为他分忧解愁,给他以生活的乐趣。夫君爱吃葡萄,她于是亲自动手,先用牙签将籽挑出,再将其装进水晶碗,放入冰箱。十分钟后,拿出端给夫君,并言这时的葡萄,外凉内软,最具风味。夫君出门应酬,哪有不喝酒的?于是,她总在夫君出门前,为其备一小碗鸡汤面,以抵挡酒对胃的伤害,夫君赴宴归来,她早早备下稀饭,只为吃得不爽的另一半裹腹。

两人结婚十余年,虽说是老夫少妻的组合,廖磊对胡慧很好,两人相亲相爱的日常,足以弥补年龄差,可谓是伉俪情深。家中的一切事物照顾得井井有条,在丈夫疲惫时为他排忧解难。当他苦恼的时候,她总是多方体贴,百般抚慰。每遇到一些重大问题,两人有商有量,两人很少吵嘴。用胡慧自己的话来说“夫妻间从未闹过情绪”。

然而,好景不长,在那军阀混战的动乱年代,带兵打仗的廖磊从攻打红军到淞沪抗战、大别山敌后根据地,总是不停地前线打仗,胡慧和廖磊聚少离多,她一直没有生孩子,不过这也许不能怪她,因为廖磊前妻,也没有一个孩子。夫妻长期分离,膝下无子,而廖磊接养同族兄弟的子女也不与胡慧一起生活。胡慧只好把弟弟胡祥(子骞)、胡子樵的孩子当自己的孩子看顾,以慰精神上的空虚。胡祥当时驻军湖南,临解放前官至少将随程潜部队起义,解放后因种种原因也没有回到柳州与胡慧及妻子团聚。胡慧就是与弟媳相依为命度过了没有男人在身边的漫长日子。

后来,廖磊当上了集团军总司令兼安徽省主席一职,便处处要求以身作则,同时对妻子胡慧也不例外,毕竟是总司令的夫人,胡慧美少妇的爱美之心依然存在,烫发、描眉、画唇……但这些只是廖磊不在家的时候而为,廖磊回来时,她却素颜面夫。因为廖磊时常说,现在前方将士都在流血奋战,你们作为抗战军人的家属,应该将精力放在支持抗战上。不能天天琢磨化装打扮之类。

对当时廖磊的话胡慧很认真听,并很乐意去做,当时,桂系第七军在淞沪会战中英勇牺牲上万官兵,桂系决定组织第二届广西学生军补充兵员。她和大家一起到处发动宣传,动员青年参军,保家卫国。胡慧发起,成立柳江县妇女抗日后援会,并发表《成立宣言》:“誓将暴日军阀逐出我神州大地而后止!” 前后有1000多名青年报名。抗战期间,柳州共有两万多名青年加入抗日队伍。

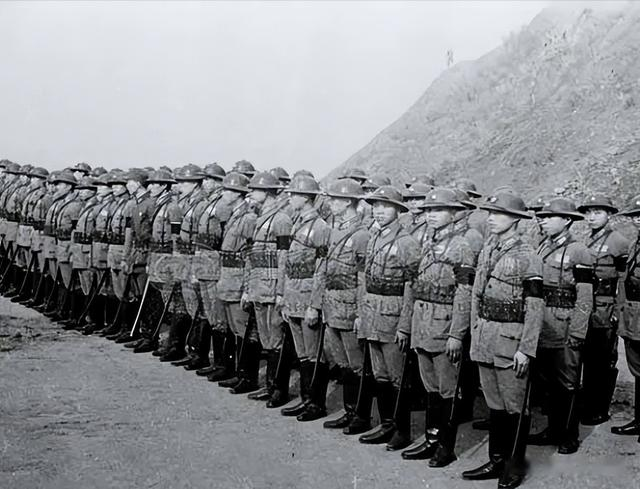

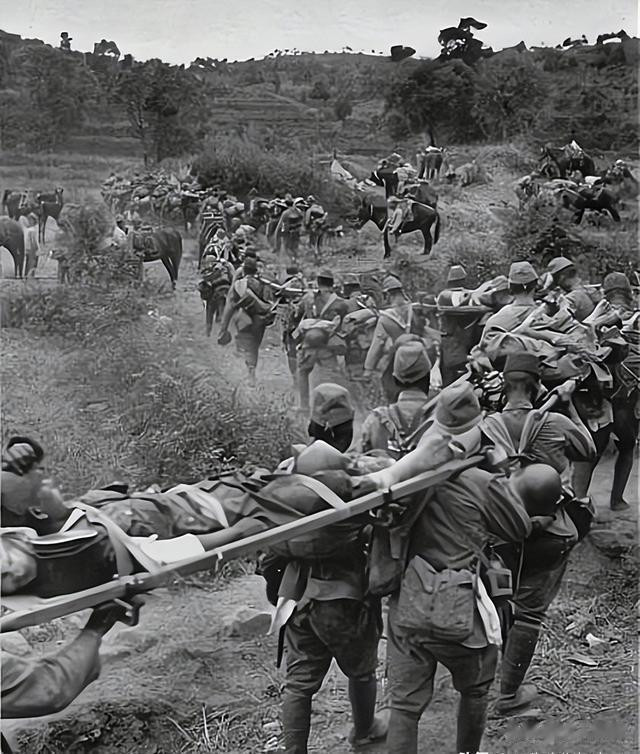

当年的桂军

1939年初,胡慧得知丈夫廖磊患病的消息,立即动身从柳州赶往大别山区,要知道那时要经过许多的日战区,此行是非常危险的,这短短的路程,胡慧整整走了三个月才到达廖磊驻军地,虽然夫人来到,但前线战事吃紧,廖磊仍然没有办法与她相聚养病。在安徽的5个月里,廖磊从没有时间和胡慧说家常话,叙夫妻情。1939年10月13日,距离廖磊去世只有短短十天时间的日子,那一天的半夜,廖磊长叹一声对着胡慧说:我的一生最大的不幸,就是你这么年轻,我走后你今后的日子怎么过?一时夫妻俩抱着痛哭。

胡慧不知道怎么安慰廖磊,也不知道万一丈夫真的有什么不测自己该怎么办。但胡慧知道,自己与丈夫相聚的每一天都很珍贵。而当天,廖磊的日记上记着(也是廖磊生前最后的一篇日记):晴。刘科长检查余之血压,竟高至一五二--一七四度,比去年更高,血管已经硬化,最易犯血冲至脑,而至昏迷,颇可惧也!

次日早上,廖磊带上胡慧到古碑冲检阅部队,因为胡慧的弟弟胡祥在古冲医务所治眼疾。检阅部队完毕后,廖磊便叫看望弟弟的胡慧一同回到临时省府。当天下午3点,廖磊打完一个电话后,脸灰白,汗如雨,胡慧见状赶忙扶廖磊坐下,廖磊口中连吐三次黑血后昏迷过去。胡慧弟弟胡祥得到消息后,赶快带医生过来对廖磊进行抢救。救醒过来后的廖磊,已经不认识人,见人便打,神智失控。医生只好给廖磊注射镇静剂,让其睡觉。睡了近10个小时后,醒后廖磊不吃不语,只是头痛得一个劲直叫。

接下来的日子,病危的廖磊已经处于不说话,不吃不喝的状态,胡慧陪伴在廖磊身边,也不睡不吃,以泪度日,甚至经常昏倒,都是靠医生注射葡萄糖才维持生命。这一对难夫难妻,让旁人看着都心痛。这一天,日本飞机又来轰炸,看护人员把廖磊抬到防空洞,在急抬的过程中,已经重度昏迷的廖磊被惊醒过来,竟然突然开口说话:“我不行了,希望你们努力抗战,莫让日寇窜进大别山。”此时的他竟然没有对身边的妻子说上一句安慰的话,更是让胡慧心如刀绞。

陪伴廖磊之际,胡慧见到了丈夫的抗战日记,廖磊的秘书转述胡慧对廖磊日记的评价:公日理万机,席不暇暖,日记之作,皆于深夜万籁俱寂濯足时,一面沫浴一面挥笔而成,殊少间断。写日记时,时间虽极匆促,而字迹端正,秀丽清楚,一如其人……廖磊与胡慧的通信,廖磊在日记中也有记载:(民国27年7月)12日,晴。三日内接慧信三封,皆一月前寄至宿县者。辗转投处,帮到达甚迟,然三千里外之家书,亦至可贵也。民国27年8月)5日,入夜微雨。接慧妻卅冬两电,後告知家中平安,并告派蒋副官送冬服来柳。(民国28年10月)11日,晴。……慧妻及弟子骞(胡祥)昨晚回去,路上为虫撞着眼,摩擦至红肿颇剧,特(与慧)同往看视。

廖磊去世之后,三十来岁风华正茂的胡慧悲痛欲绝,李宗仁、白崇禧多次接见她并给他安排一些事情,后来她一直在柳州那幢黄色房子中居住,此后数年,胡慧居于此闭门不出,不参与任何事情。也一直守着廖磊,记得他的好处没有去嫁人,不知不觉之间,全国已经解放,廖磊虽然大半生与红军为敌,他的黄房子也当地政府机关的办公楼,不过,新政权并没有为难她,给胡慧安排了工作,在柳州糖烟公司做营业员,当时可以算是非常安逸的一从工作,退休她的日子过得也算可以,直到1988年2月,87岁的胡慧去世,这名国军上将的妻子走完他的别样人生,后人唏嘘的是,这样一位美丽的人守着去世多年的廖磊终身未嫁,也许她坚信等着与其来世相聚的原因。